di Vezio De Lucia, Rita Paris, Roberto Scognamillo e Lucinia Speciale

L’associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli è stata tra gli organizzatori dell’iniziativa “7 maggio. Emergenza cultura”, che ha visto la partecipazione di molte sigle preoccupate per lo stato di grave mortificazione in cui versano i beni culturali in Italia, e ha offerto diversi contributi all’incontro di studi che ha preceduto la manifestazione di piazza. Si ripropongono qui gli interventi letti nel corso dei lavori presieduti in apertura da Umberto D’Angelo.

Il consumo del suolo, la tutela del paesaggio e la diserzione del Mibact

di Vezio De Lucia

Da almeno dieci anni anche in Italia il consumo del suolo è considerato ormai da tutti il fattore più di ogni altro responsabile della rovina del paesaggio. Non c’è tempo per citare dati, mi limito a ricordare che, in media, il 95 per cento dello spazio urbanizzato è stato realizzato dopo la seconda guerra mondiale, determinando quasi ovunque – si pensi a Roma – realtà urbane a bassissima densità, con un aggravamento dei costi di gestione del sistema insediativo e un progressivo peggioramento delle condizioni di vita. Continuare con l’attuale ritmo di dissipazione del territorio, anche per pochi anni, significherebbe l’annientamento del nostro Paese, un disastro non confrontabile con crisi come quelle economiche e finanziarie, più o meno lunghe, più o meno gravi, più o meno dolorose, ma dalle quali infine si viene fuori. Il saccheggio del territorio è invece irreversibile.

Mentre in altri paesi europei – in Gran Bretagna, Germania, Francia, Olanda – da decenni si attuano politiche volte a contrastare efficacemente lo sperpero dello spazio aperto, nel nostro Paese manca qualunque apprezzabile azione di governo. Solo lamentazioni e inutili dichiarazioni di ministri e anche del presidente del Consiglio.

Fanno eccezione la Toscana – che, nella precedente legislatura, grazie soprattutto alla determinazione dell’assessore Anna Marson (sostenuta dal presidente Enrico Rossi), ha approvato una legge esemplare – e non mancano i comuni, anche importanti, dotati di piani regolatori che fermano realmente il consumo del suolo. Pregevoli proposte sono state elaborate da settori dell’ambientalismo e della cultura urbanistica, a cominciare dal sito eddyburg di Edoardo Salzano.

Del tutto inutile, anzi dannosa, è invece la proposta di legge in discussione dal 2012 alla Camera dei Deputati. È basata su un inattendibile meccanismo a cascata in quattro fasi:

- lo Stato definisce la riduzione del consumo di suolo a scala nazionale

- la quantità stabilita a livello nazionale è ripartita fra le Regioni

- ciascuna Regione suddivide la sua quota fra i Comuni

- i Comuni riformano gli strumenti urbanistici cancellando le espansioni previste in eccesso.

In sostanza, lo Stato propone ma a decidere sono Regioni e Comuni, con esiti imprevedibili e tempi comunque lunghissimi.

La proposta, originariamente presentata da Mario Catania, ministro delle Politiche agricole del governo Monti, con le successive stesure dei governi Letta e Renzi, è stata progressivamente peggiorata, fino agli ultimi pessimi emendamenti alla Camera dei giorni scorsi che hanno scoraggiato anche chi ancora si illudeva circa le intenzioni del governo. Sembra tra l’altro che la proposta sia destinata a finire su un binario morto. Ma anche se fosse sorprendentemente approvata non è difficile prevedere che non sarà mai attuata proprio dove sarebbe più necessaria e urgente. Vi immaginate gli stratagemmi che saranno praticati da Regioni e Comuni (soprattutto da Roma in giù) sensibili agli interessi immobiliari per ritardare l’attuazione della legge fino a quando tutto lo spazio disponibile sarà ricoperto “da una repellente crosta di cemento e di asfalto” (Antonio Cederna)?

Allora che fare? Qui m’interessa soprattutto chiamare in causa il ministero per i Beni culturali irresponsabilmente assente dalla scena, mentre è titolare di norme e strumenti che potrebbero essere risolutivi, e in tempi relativamente brevi. Un efficace e rigoroso contrasto al consumo di suolo è possibile, infatti, facendo capo ai piani paesaggistici previsti dal Codice dei beni culturali. A partire dall’art. 131, c. 2, del Codice che tutela il paesaggio in quanto “rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale” (parole che riprendono quelle scritte da Benedetto Croce per la sua legge del 1922). È evidente che la tutela dell’identità nazionale non può essere affidata alle diverse determinazioni di venti Regioni. E per questo il Codice ha stabilito che i piani paesaggistici debbano essere formati “congiuntamente fra Ministero e regioni” (art. 135, c. 1). Questa è la differenza sostanziale fra i piani paesaggistici previsti dal Codice e i piani paesistici, ovvero paesistico-territoriali, della legge Galasso (1985) che erano di esclusiva competenza regionale.

Che la partecipazione dello Stato volta a garantire l’identità nazionale non possa essere subordinata alle diverse iniziative regionali, ma debba essere invece unitariamente concepita è puntualizzato dall’art. 145, c.1 del Codice che affida al ministero il compito di individuare “le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio”. Chi si occupa di politica del territorio riconosce la lingua dal decreto del 1977 che definiva la funzione statale di indirizzo e coordinamento nella materia urbanistica trasferita alle Regioni. Quel decreto è stato colpevolmente disatteso, lo Stato si è vilmente sottratto all’obbligo di indirizzare e coordinare l’azione urbanistica regionale, ed è questa una delle ragioni della rovina del paesaggio nazionale.

Nella stesura del Codice qualcuno ha sapientemente recuperato l’importanza delle “linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale” trasferendole dalla generalità degli obiettivi urbanistici alla specificità della tutela paesaggistica. Ma lo stesso funesto destino del coordinamento urbanistico statale incombe sulla tutela statale del paesaggio. Delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale, cui il ministero è obbligato dall’art. 145 del Codice, non c’è traccia, non mi risulta che sia stato elaborato alcunché. La formazione dei piani paesaggistici è desolatamente ferma a Toscana, Puglia e alla parte costiera della Sardegna. Per il resto un vuoto desolante, mentre Mibact e Regioni fanno a gara di disimpegno.

Nel 2010, con Maria Pia Guermandi conducemmo un’indagine per conto d’Italia Nostra denunciando le inadempienze ministeriali in materia di pianificazione paesaggistica proponendo, a proposito delle linee fondamentali dell’art. 145, due obiettivi da perseguire con urgenza:

- la tutela dei centri storici da sottoporre ope legis a vincolo paesaggistico

- lo stop al consumo del suolo.

La proposta fu del tutto ignorata e non ebbero alcun esito le successive sollecitazioni. Trascuro qui ora la tutela dei centri storici, sempre più oggetto di politiche e operazioni devastanti, argomento sul quale è necessario riprendere al più presto l’azione di denuncia e di mobilitazione.

Ritorno invece, concludendo, sul consumo del suolo, chiedendo al ministero per i Beni culturali di mettere mano finalmente all’art. 145 del Codice, all’individuazione delle famose “linee fondamentali dell’assetto del territorio”, e a un energico impegno verso le Regioni per la più rapida formazione dei piani paesaggistici. Nel merito, l’obiettivo da perseguire, che sintetizzo con un’immagine, è di tracciare un’ideale ma insormontabile linea rossa tra lo spazio edificato e quello rurale e aperto, fra la città e la campagna. Sapendo che solo attraverso interventi di riconversione degli spazi degradati, dismessi o sottoutilizzati è possibile restituire qualità estetica e funzionale agli insediamenti urbani. Se si affrontasse questo compito – che risponde, è bene chiarirlo, a preminenti, specifiche ragioni di tutela – con coraggio e con determinazione, per il ministero per i Beni culturali, squassato dalle cosiddette riforme, sarebbe, tra l’altro, una straordinaria occasione per recuperare credibilità e prestigio.

La storia dell’arte e la Buona scuola

di Roberto Scognamillo e Lucinia Speciale

Questo è un lavoro a quattro mani, frutto di una fortunata combinazione esistenziale. Uno dei due autori è un insegnante di storia dell’arte, in ruolo dal 2001 presso un istituto d’arte – oggi liceo artistico – dell’hinterland di Roma, l’altro insegna più o meno da vent’anni in un ateneo pugliese. Abbiamo così potuto seguire, in parallelo, l’evoluzione che la formazione nella disciplina ha conosciuto nell’ultimo quindicennio, dalla scuola superiore all’università, avendo a disposizione due punti d’osservazione diversi e complementari: una scuola insediata oltre i limiti della periferia di una grande città e un medio, ormai piccolo ateneo del Mezzogiorno.

Il rapporto La buona scuola, pubblicato il 3 settembre del 2014, e “proposto come oggetto di dibattito e confronto … nel quadro di quella che vogliamo diventi la più grande consultazione – trasparente, pubblica, diffusa, online e offline – che l’Italia abbia mai conosciuto finora” (sono parole della premessa) nasce come un progetto organico di revisione e rilancio della scuola italiana, che l’insieme dei provvedimenti messi in opera nel corso del ministero Gelmini aveva pesantemente penalizzato.

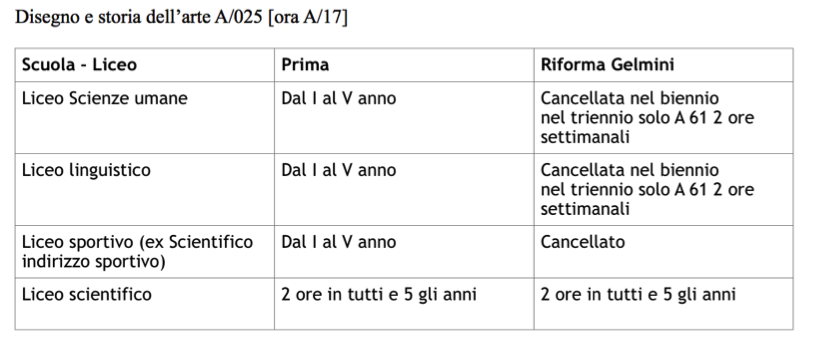

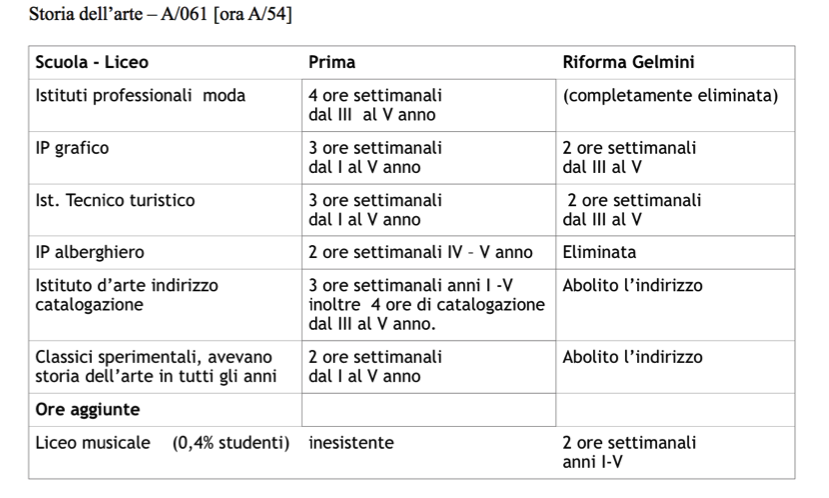

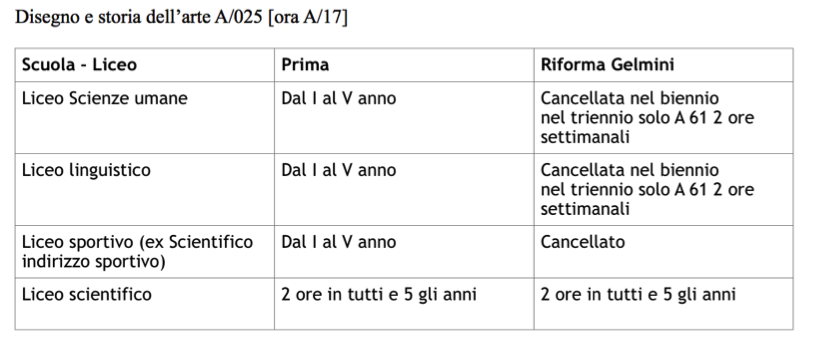

Qualcuno forse lo ricorda, ma – al di là delle roboanti dichiarazioni di principio – l’insieme dei provvedimenti che passa sotto il nome di riforma Gelmini aveva come principale finalità quella di comprimere il bilancio di un ministero ridotto già da decenni quasi alle sole spese di personale, e ha comportato forse il più vasto licenziamento di personale pubblico della storia repubblicana. Senza questa premessa sarebbe forse difficile comprendere il senso del sistematico taglio delle ore d’insegnamento in storia dell’arte introdotto con quei provvedimenti. Nei 5 anni durante i quali è maturata la transizione dal vecchio al nuovo ordinamento sono state cancellate più di 400 cattedre di Storia dell’arte (412 – dati FLC-CGIL) a fronte di una dotazione iniziale che doveva aggirarsi intorno a 2000 posti: non è stato possibile stabilire la cifra con sicurezza perché il Miur non mette a disposizione il numero assoluto. Un po’ migliore sembra la situazione dell’insegnamento di Disegno e storia dell’arte che, nell’arco dello stesso periodo, dopo l’iniziale riduzione registra un complessivo incremento di 35 cattedre.

Le due tabelle che seguono offrono una rapida sintesi della contrazione delle ore di storia dell’arte che si è prodotta tra il 2010 e il 2014 nelle due classi d’insegnamento della materia.

È importante considerare questa mutilazione nel quadro del più generale impoverimento dei saperi legati alla produzione artistica: è a questi soprattutto che la storia dell’arte è stata sottratta, insieme a moltissime ore di disegno, pittura, scultura, disegno tecnico, progettazione e laboratorio. Proprio quella formazione alla creatività che il progetto della Buona scuola prometteva di recuperare. A questo fine ci si proponeva di reintegrare – sono dichiarazioni rilasciate dal ministro Giannini nel gennaio 2015 – l’ora aggiuntiva di storia dell’arte, “in tutti e cinque gli anni dei licei … studiando come inserirla nei tecnici e professionali, magari in modo facoltativo”. Un’attenzione persino maggiore sembrava riservata all’insegnamento di Disegno e storia dell’arte, “da rafforzare soprattutto nel biennio dei licei e degli istituti turistici”.

Si arrivava a quantificare anche la spesa di questa operazione: “25 milioni per due ore la settimana”, prospettando una introduzione ordinamentale, sostenuta da nuove assunzioni “per un fabbisogno di 3400 classi” (La buona scuola, p. 90). Questo recupero sembrava addirittura l’elemento cardine di un nuovo progetto educativo imperniato sulla capacità di “riportare la creatività in classe” al fine di “ripartire dal Made in Italy, inteso nella sua valutazione più ampia … per valorizzare le nostre meraviglie artistiche all’interno della scelta turistica anche scegliendo strade imprenditoriali” (ibid.).

Dallo storytelling alla realtà

Delle rutilanti promesse di Capodanno, il Disegno di legge 13 luglio 2015, n. 107 non conserva nulla. Se ne ritrova appena un pallido accenno nelle attività complementari proposte al fine di “ampliare l’offerta formativa”: attività che dovrebbero genericamente potenziare “le competenze nella musica e nell’arte”, e favorire “l’alfabetizzazione all’arte”[1]. Lo spazio destinato a queste attività complementari risulta tuttavia drasticamente limitato dall’urgenza di dare tassativa attuazione all’alternanza scuola-lavoro.

Nonostante la promessa di “rafforzare l’insegnamento di quelle discipline, come la storia dell’arte e la musica, che sono al tempo stesso parte del nostro patrimonio storico e della sensibilità contemporanea” (La buona scuola, p. 95) non c’è nessun accenno al ripristino delle molte ore di insegnamento della storia dell’arte eliminate dal precedente provvedimento-quadro sulla scuola.

In effetti, non è un caso che la disponibilità di cattedre della nuova classe A54, che identifica l’insegnamento della storia dell’arte, sia apparsa, nell’ultima leva dei corsi abilitanti del Tirocinio Formativo Attivo molto limitata. Una situazione non diversa ha caratterizzato i due concorsi a cattedra banditi nel 2012 e nel 2016: il primo non prevedeva la classe di concorso; quanto all’ultimo, sui 17.232 posti di insegnamento nelle scuole di secondo grado che “si prevede” risultino “vacanti e disponibili nel triennio 2016/17 – 2018/2019” i posti a disposizione nella nuova classe di “Storia dell’arte” (A/054) per l’intero territorio nazionale sono 81[2].

Nel testo definitivo della Buona scuola, la promessa di reintegrare la storia dell’arte negli ordinamenti scolastici almeno al livello precedente alla riforma, proclamata in diverse occasioni dalla titolare del Miur, e richiamata anche dal ministro Franceschini, si è tramutata in un generico invito alle scuole perché sia diffusa, attraverso tutte le materie, una ‘cultura del bello’. Un ‘bello’ che aleggia come una categoria antistorica, un’entità incorporea e sublimata, che trascende la concreta realtà del patrimonio storico italiano, unico per la sua diffusione capillare, legata alle trasformazioni storiche del suo territorio.

Al di là dei singoli aspetti dei provvedimenti in materia di storia dell’arte, in relazione al compito che la scuola deve assolvere all’interno della società esiste un problema di scelte. Secondo l’ultimo rapporto OCSE, che rimonta al 2012[3], l’Italia ha un livello di analfabetismo funzionale notevolmente più elevato della media europea, pari al 47 % della popolazione compresa tra i 15 e i 65 anni. L’“analfabetismo funzionale” designa “l’incapacità di un individuo di usare in modo efficiente le abilità di lettura, scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana”. Un analfabeta funzionale sa leggere e scrivere ma “non comprende il senso di un testo, non costruisce analisi articolate, paragona il mondo solo alle sue esperienze dirette”: queste difficoltà strutturali accomunano, insieme ad un significativo segmento della popolazione adulta, anche quella tra i 15 e i 18 anni. Per contrastare questo fenomeno, che rischia di compromettere seriamente le prospettive di crescita economica e civile del paese, forse non basta affidarsi al volenteroso “potenziamento dell’offerta formativa” da inquadrarsi nel quadro dell’alternanza scuola -lavoro.

In un paese nel quale la progressiva riduzione delle competenze, che si registra nella fascia più giovane della popolazione adulta, si accompagna a una simmetrica crescita delle disuguaglianze sociali, si dovrebbe impiegare una task force per tenere a scuola i ragazzi, e dotarli delle conoscenze necessarie a divenire dei cittadini consapevoli, non sottrarli alle aule scolastiche per offrire forza lavoro gratuita a strutture produttive e istituzioni pubbliche[4]. Si direbbe invece già deciso che circa metà della popolazione attiva nei prossimi decenni sia destinata ad acquisire un livello d’istruzione relativamente modesto e a fornire mano d’opera scarsamente qualificata. È difficile credere che questo scenario possa produrre la scintillante rinascita del Made in Italy che il progetto della Buona scuola sosteneva di voler favorire.

Le forme rappresentative sono un linguaggio che richiede una certa capacità di impadronirsi di forme complesse, in una certa misura assimilabile allo studio delle lingue e del linguaggio matematico; potrebbero facilmente offrire un ottimo esercizio per lo sviluppo delle capacità di analisi. La globalizzazione sta rapidamente creando all’interno delle scuole la necessità di confrontare sistemi linguistici e culturali anche molto distanti. La storia dell’arte, e quella dei sistemi di comunicazione non verbali, può fornire a questa popolazione eterogenea un’ottima palestra d’integrazione culturale; reintrodurla negli ordinamenti della scuola media superiore potrebbe servire anche a questo. Ma va fatto in fretta: diversamente, per riprendere il titolo di un fortunato libro recente, la nozione di Patrimonio si coniugherà al futuro, ma al futuro di chi?

[1] (Art. 2 . Autonomia scolastica e offerta formativa) Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizartzazione dell’intero sistema di istruzione. […] c) potenziamento delle competenze nella musica e nell’arte, e f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.

[2] Un numero drammaticamente basso a fronte dei 900 candidati del concorso in atto.

[3] www.isfol.it/piaac/Rapporto_Nazionale_Piaac_2014.

[4] Tra queste i musei, nei quali verosimilmente finiranno con l’entrare in concorrenza con i precari del settore, cui sottrarranno spazi già molto esigui.

L’estinzione forzata dei funzionari tecnici

di Rita Paris

Il Ministro, in risposta a una disposizione che di fatto vietava ai dipendenti del Ministero di avere rapporti con i media, in base al codice etico, ha prontamente fatto sapere attraverso i giornali che anzi riteneva opportuno vi fosse un dibattito. Questo è accaduto mentre si era acceso la discussione intorno alla riforma del Ministero sulla quale giustamente i media volevano e vogliono conoscere l’opinione degli addetti ai lavori.

Oggi quindi mi rivolgo al Ministro, ma mi rivolgo anche a tutti i partecipanti, in particolare ai non addetti ai lavori, alla comunità civile che ha il diritto di conoscere cosa sta accadendo, perché il patrimonio di cui stiamo trattando è quello pubblico, e questa nostra manifestazione non è per difendere condizioni di privilegio ma per provare, ancora una volta e tutti insieme, a rappresentare democraticamente che molte disposizioni di questa riforma non rispondono all’obiettivo del miglioramento e anzi stanno creando gravissime criticità, situazioni di paralisi, disintegrazione di un assetto culturale e organizzativo che aveva sì bisogno di essere riorganizzato, ma non con queste modalità e che appare distante dalla conoscenza dei problemi reali della nostra amministrazione.

È difficile esporre all’opinione pubblica in cosa consistono le nostre osservazioni a questa riforma, ancora più difficile far comprendere al Ministro che non vi sono posizioni di difesa, arroccamento e che quello che oggi è il suo obiettivo, ossia far conoscere e vivere il patrimonio culturale, è stato l’impegno di tutta la nostra vita professionale, con una dedizione totale nella gestione della tutela, nella creazione, cura e crescita di luoghi della cultura, nello studio ritagliato nel tempo libero, nonostante, come è noto, la nostra retribuzione sia indecorosa.

Non siamo come ci hanno dipinti solo conservatori, una casta ripiegata su se stessa e questo è dimostrato dal lavoro fatto, che al contrario è stato sempre finalizzato a migliorare la fruizione pubblica e il coinvolgimento di tutta la società. Esempi, musei aperti e riallestiti con nuove tecnologie, premi ricevuti persino da Tripadvisor, restauri eseguiti con fondi di privati….

Non vorrei apparire stakanovista se dico che quasi quotidianamente consultiamo i report dei visitatori, soddisfatti per gli aumenti e preoccupati in caso contrario; abbiamo aperto i luoghi a eventi di vario genere, musica, teatro e anche a iniziative private che sono servite spesso a far conoscere a un pubblico più vasto il patrimonio.

Come mai allora se le finalità sono quelle stesse espresse dal ministro, egli non ha voluto tenerci in alcuna considerazione, come una categoria da mantenere a distanza?

Perché non sono state ascoltate le criticità che abbiamo espresso in più occasioni, e non ci sono stati dati gli strumenti per lavorare meglio nella tutela, anche per una maggiore efficienza in relazione alle opere pubbliche e private che hanno necessità dei nostri controlli e pareri e nei lavori di manutenzione, scavi, restauri, allestimenti, che quotidianamente portiamo avanti nel rispetto di una normativa complessa, con uffici ormai svuotati? Cercando disperatamente di eseguire i delicatissimi lavori di scavo e restauro a regola d’arte mentre tutte le norme sembrano indirizzate contro la specialità degli interventi sul patrimonio culturale.

Era da questo che si doveva partire, ossia mettere in condizione le Soprintendenze e i musei, monumenti, siti archeologici, di funzionare, piuttosto che riformare con una visione centralistica che ha determinato una separazione/contrapposizione tra l’apparato centrale e gli uffici specialistici e speciali, spalmati sul territorio nazionale, come se si perseguissero obiettivi diversi.

Con la prima fase della riforma sono stati nominati 20 direttori per le 20 realtà rese autonome. Ma si è valutato se vi era una sostenibilità economica per queste situazioni, e per le altre 10 che si vanno ad aggiungere con la seconda fase in via di attuazione? Risulta infatti che non vi sia stato alcun risultato concreto in senso migliorativo. Come potrebbe esservi infatti se le strutture sono rimaste come prima, con le stesse criticità (vigilanza, uffici tecnici)? E soprattutto questo nuovo assetto con le Soprintendenze, i Musei autonomi… i poli museali che mettono insieme musei e siti che non hanno nulla in comune, affidati a figure spesso con professionalità non adeguate ai luoghi, a quale impianto culturale risponde, avendo al contrario smantellato un sistema culturale diffuso e omogeneo fatto di territorio e di musei e di siti (cito solo il caso dell’Etruria)?

Gli argomenti da trattare sono tanti e sono stati già in buona parte trattati. Quello che voglio testimoniare è il grave dissesto che i nostri uffici, le Soprintendenze (tanto odiate) e i luoghi della cultura, i musei, i siti archeologici, i complessi monumentali, stanno vivendo: un terremoto organizzativo o disorganizzativo che nuoce a essi stessi, al personale che vi lavora e a tutta la società. Il risultato è esattamente il contrario di quello a cui la riforma puntava.

La riforma doveva essere indirizzata a risolvere le vere criticità: in questi anni infatti ci siamo trovati a dover lavorare con una normativa profondamente mutata, in particolare, come dicevo, mi riferisco al codice dei lavori pubblici, oltre ovviamente alle modifiche del codice dei BC., che prevedono procedure molto complesse senza alcuna struttura tecnica di supporto. Accenno solo all’incremento di pratiche legate alla tutela e alle normative urbanistiche che soffocano quotidianamente l’attività dei funzionari, sempre di meno e sempre più soli.

Parlo quindi a titolo esemplificativo della Soprintendenza archeologica di Roma, dove lavoro. È in grado con gli introiti dei biglietti, in particolare del Colosseo, di mantenere tutto il patrimonio di competenza. Si è creato un vero e proprio impero che ha modificato l’immagine della città, che ha nell’archeologia la propria identità, riconosciuta universalmente, compensando alla assoluta mancanza di una idea di città, dopo che sono stati abbandonati i grandi progetti per l’area centrale, l’Appia, e le periferie. È stato costruito il sistema del Museo Nazionale Romano (Terme di Diocleziano, Palazzo Massimo alle Terme, Palazzo Altemps, Crypta Balbi); sono stati restaurati e aperti al pubblico grandi complessi nell’area centrale, dalle Colonne onorarie al Colosseo, al Palatino, dalla Piramide alle Terme di Caracalla, fino all’Appia Antica; sono stati acquistati importanti siti archeologici del suburbio della città. Tutta questa attività è stata svolta senza distinzione tra tutela e opere per la conservazione e fruizione del patrimonio, secondo un progetto culturale che ha tenuto saldamente insieme il territorio con i luoghi della cultura e i servizi della conoscenza (laboratori, archivi documentali e fotografici, biblioteche, catalogo, depositi e magazzini), tutto offerto alla fruizione pubblica.

Con questa base si è affermata una grande crescita del patrimonio della Soprintendenza, accompagnata da un consenso da parte dei cittadini e del pubblico internazionale, con un aumento del bacino di utenza, dal 1997 ad oggi, da circa 1 milione e mezzo a circa 6 milioni di visitatori.

Tutto ovviamente può e deve essere migliorato ma con l’unica soluzione possibile: mettere il personale tecnico – vero cuore pulsante di questa amministrazione – in condizione di lavorare con maggiore efficienza, per una crescita continua che vi è stata e che deve essere sostenuta anche da altre azioni che riguardano l’accessibilità e il turismo.

Chiediamo al Ministro di non delegittimare e svilire le nostre figure, di provare a conoscere le nostre esperienze delle quali, con giudizio sereno, potrebbe anche essere orgoglioso. Diversamente indebolisce il nostro operato e quindi mette a rischio la missione dalla quale non ci siamo mai sottratti: è questo l’unico motivo per cui oggi siamo qui.